24小时咨询热线

0898-08980898

全球性变暖导致季节性、区域性、极端性强的大风、暴雨、暴雪频繁增加,国内极端天气频发,气温提升、降水增多、湖泊扩展....极端天气趋多趋强增加了不可移动文物的损毁风险。

灾害面前,各级地方政府、各相关部门、社会团体以及人民群众积极行动,开展了一系列文物防灾减灾工作,最大程度的守护了这些遭受灾害影响的文化遗产。不过,受制于各方面条件和因素的制约,还是有不少文物出现了坍塌损毁的情况。

2020年汛期,我国江南、华南、西南多地发生洪涝灾害,受损文物范围广、数量多、损失大,是2000年以来最为严重的一年。长江流域省份文物受损情况更为严重,其中,江西160处、安徽144处、湖南62处、四川41处、湖北31处均遭受不同程度损伤。11个省份共有70余座桥梁受损,全国重点文物保护单位安徽黄山屯溪镇海桥、四川阿坝红军长征遗迹达维会师桥和江西婺源清华彩虹桥等被冲毁;全国重点文物保护单位湖北襄阳城墙发生局部坍塌;全国重点文物保护单位广西桂林李宗仁故居、湖北十堰武当山建筑群五龙宫龙虎殿等发生房屋垮塌。

2021年7月,河南省出现持续性强降水天气,部分文物受到灾情影响,郑州商城遗址覆土坍塌、嵩山少林寺水流成河、开封顺天门遗址遭受管涌侵害……

2021年10月,受暴雨影响,山西省共有超过1700处不可移动的文物在不同程度上出现险情。其中,平遥古城城墙发生部分墙体坍塌,多处房屋倒塌、古建筑受损。

2023年8月,受强降雨影响,河北省部分地区遭受严重洪涝灾害,多处文物保护单位出现不同程度损毁。河北省级文物保护单位涿州清行宫西配殿、东配殿,楼桑庙三义宫正殿,涿州学宫大成殿,以及涿州药王庙大殿出现不同程度屋面漏雨现象。保定高碑店市的开善寺遭受了水浸....

2024年6月,福建中北部地区持续遭遇强降雨过程,导致多地不同程度受灾。“客家第一祠”上杭县官田李氏大宗祠受特大暴雨袭击,发生大面积坍塌。

2024年6月,受连日持续强降雨影响,深圳国保大鹏所城南门城墙发生小范围坍塌。

2024年6月,受连日持续强降雨影响,浙江衢州市水亭门城墙北段西侧发生局部坍塌。

2024年6月,有着“国宝之乡”美誉的安徽黄山呈坎村发生洪涝,包括全国重点文物保护单位在内的多处古建筑遭受洪水冲击。国保环秀桥受洪水强烈冲击,木结构桥亭被冲毁。

2025年6月中下旬,长江、淮河流域及华南、西南地区遭遇持续强降雨,湘鄂黔粤桂等地灾情最重,各地不可移动文物面临极端降水、洪水带来的威胁。

超70年一遇的洪灾连续两次袭击贵州榕江县,造成严重洪涝灾害,两湖会馆(红七军一纵队司令部旧址)、江西会馆古壁画、车寨鼓楼、与善桥等20处不可移动文物受到不同程度的影响。

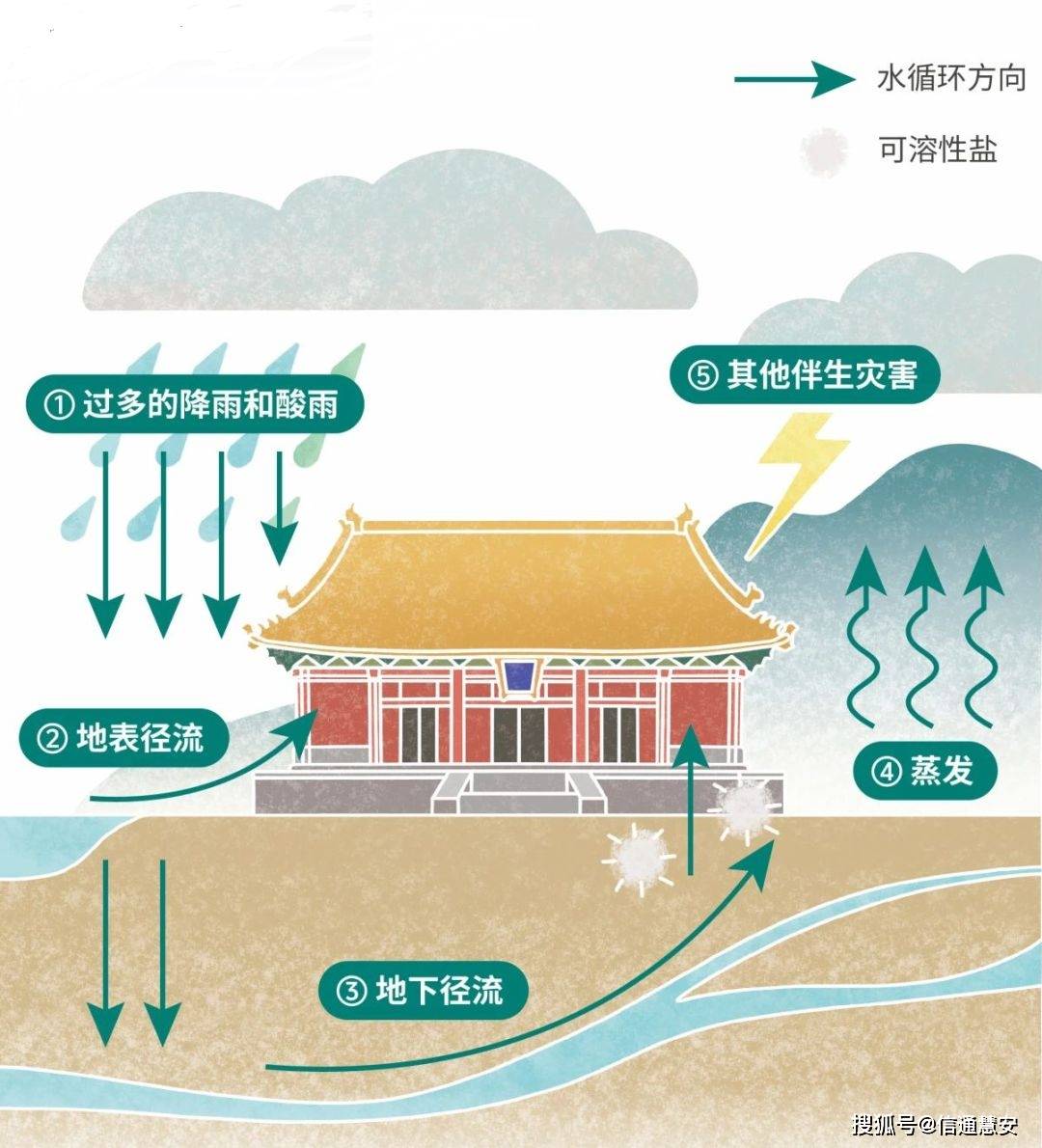

持续的强降水一旦发生,即使单日降水量不大,也可能导致不可移动文物的屋顶渗漏、墙体开裂、地基沉降,甚至影响整体结构稳定。降水引发的洪水、泥石流、滑坡等,更是会对分散在山区中的不可移动文物造成毁灭性破坏。

石、陶、土、木等材料容易吸收水分,古建筑渗入雨水后,原本就脆弱的材料会被软化、溶解。强降雨后,江河、湖水猛涨,可能损毁或淹没临近水体的文物古迹,尤其是城墙和遗址等土质遗迹受冲击最大。

此外,如果降雨后遇高温和暴晒,温湿度剧烈变化,还会加速建筑材料老化,导致彩画及油饰开裂。湿度的增加会促进霉菌的生长和生物病害的增多,导致古建筑构件霉变。

洪水在水位差的影响下,产生水压形成水流直接冲击建筑和构筑物,破坏性极大。木结构、砖混结构就会发生严重的动力破坏。一般来说,洪水的流速越大,对文物建筑物的危害较大。

长时间洪水浸泡,会造成对房屋主体建筑材料力学性能的劣化、地基承载力的扰动和不均匀沉降,从而引起古建筑的结构破坏或者失稳倒塌。

强风作用下波浪荷载也是造成古建筑损坏的重要因素,浸泡在水中的古建筑因水压门窗部位极易损坏。

山洪泥石流灾害往往会夹杂大量的杂木、大块颗粒物等,这些杂质在沉积的过程中往往会掩埋山丘区的跨河桥梁、沿河古建筑等,进而导致文物建筑的淤埋破坏。

洪水中的细小颗粒物对运动过程中遇到的障碍物造成强烈的冲击和摩擦,长时间的摩擦侵蚀极易造成古建筑的结构受损,尤其是一些山区的古桥梁、河道上的古堰坝等。

近年来,汛期受强降雨等天气影响,造成文物严重受损情况时有发生。为此,加强汛期文物保护管理、提升文物防灾减灾能力、确保文物安全度过汛期显得尤为重要。

在科技发展、信息通达的今天,只有将现代科技与古代智慧结合在一起,将社会各界力量凝聚在一起,才能更好地在汛期间为珍贵的文化遗产撑起强有力的保护伞。

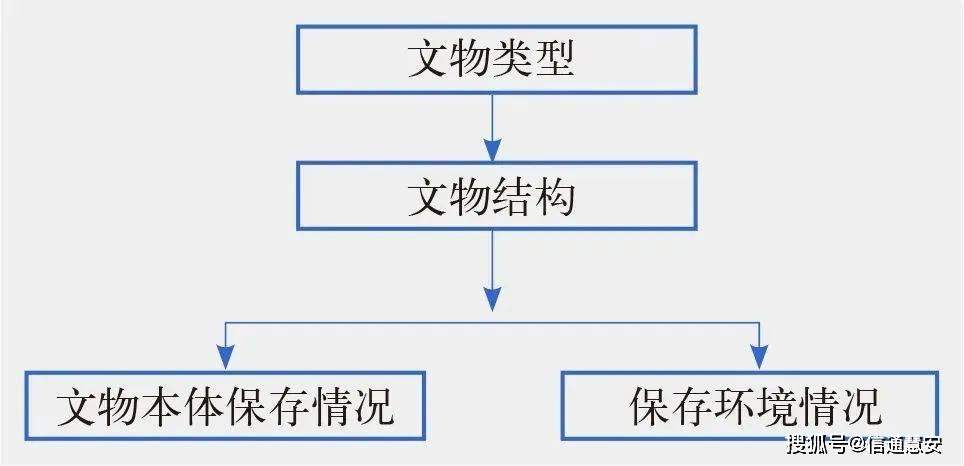

充分利用互联网、云计算、地理信息系统和大数据分析等科技手段,日常性巡查、汛期专项巡查与定期安全风险评估相结合,建立文物安全监管平台,构建“天、空、地”一体化的文物环境监测网络,开展经常性制度化的日常维护保养,改善文物保存状态,增强抵御风险能力,做到早发现、早记录、早汇总、早维修。

利用数字化扫描、高清摄影、图像处理和虚拟信息技术等,对历史文化遗产进行数字化,真实、直观地保存和再现文物信息,为文化遗产建立完整的数据资料库,为文物修复、重建及宣传展示提供丰富的数据支撑。

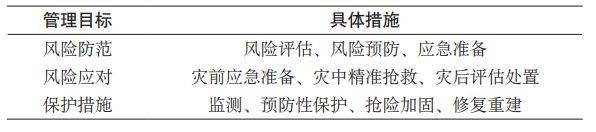

开展文物灾害风险评估,分析历史灾损数据与极端性天气风险动态评估,利用高分卫星、北斗导航、遥感大模型、数字孪生、人工智能等现代技术,建立木构、土构、石构等暴雨、洪涝、强风等预测模型,基于模型模拟结果,制定适应气候变化的管理策略,有助于文物部门更科学地制定文物自然灾害应急预案,提高文化遗产的抗灾能力,实现“灾前可预测、灾中可追踪、灾后可评估”的全链条管理。